在《延禧攻略》中,富察皇后带领一众嫔妃宫女们走进了大家的视线,而她们带来的除了那些俏丽的身影外,还有头上佩戴的绒花。或许制作绒花超过40载的赵树宪没有想过,这项在2006年列入江苏省非物质文化遗产的传统工艺,会因为一套清宫剧而广为人知。

文字:杨敏聪 图片:赵树宪、香港江苏社团总会、春泽记

文章摘选自《畅游行》杂志2018 / ISSUE NOVEMBER 文化行 《不落之花 绒花传承的盛世荣华》

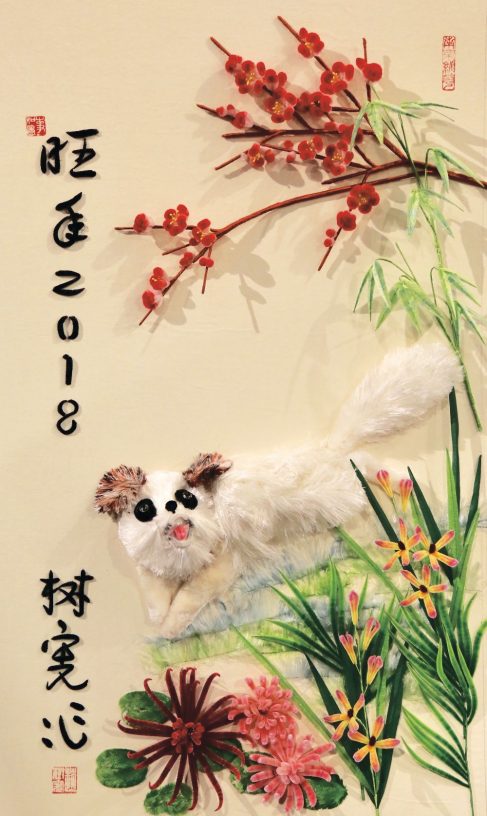

绒花是指以丝绒制成的假花。由于谐音“荣华”,故有象征富贵之意。古时为宫廷御用,直至近代,南京人凡有一事三节(婚嫁喜事、春节、端午节、中秋节)都会以绒花来装饰,每个节日都有一个系列的花,透过绒花可以看出佩戴者的年龄和身份。每种花都有寓意,表现出人们对美的追求以及对美好生活的向往。绒花题材多取自民间祥瑞之物,借以祈福、辟邪和增添喜庆气氛。

绽放于深宫的皇家之花

相传绒花起源于唐代,唐诗宋词的“宫花” 即绒花和绢花的总称。鲜花虽好,惜难以久存,为了留住这份美,绒花便应运而生。如唐朝元稹的《古行宫》:“寥落古行宫,宫花寂寞红。白头宫女在,闲坐说玄宗”描绘了戴宫花的白发宫女在行宫中的寂寥,“宫花”乃由于宫中使用而得名。到明代,由于南京云锦业兴起,连带为同样使用蚕丝的绒花作坊提供了发展条件。

清代是南京绒花的极盛时期,当时城内三山街至长乐路一带称为“花行街”,是绒花、绢花、纸花的集中销售市场。官府设七作二房(银作、铜作、染作、衣作、绣作、花作、皮作,帽房和针线房),专供朝廷的绒花就是花作的工匠们所制。江宁织造局更有人专司采购绒花运往京城当贡品,曹雪芹《红楼梦》中说的“宫里作的新鲜样法堆纱花儿”正是指绒花。

说到清朝,不可不提的当是孝贤皇后富察氏。《延禧攻略》刚播出时,就有不熟清史的人认为皇后的头饰太简单,与其身分不符,有甚者更把绒花调侃为“多肉植物”,殊不知正是由于她“以通草绒花为饰,不御珠翠”(《清史稿》)的朴素,才赢得乾隆皇帝的尊重。

在上图中富察皇后的头饰名为“福寿三多”:佛手谐音福寿,寿桃和绶带岛象征长寿,粒粒饱满的石榴籽喻意子孙众多;即福多、寿多、子孙多。富察皇后虽出身尊贵又身居高位,却节俭自持,她让我们了解到,并非只有华贵的珠翠才可衬托美人,清丽秀雅的绒花使“白月光”更令人敬重。

“花匠”的妙手生花

1949年新中国成立后,由各个绒花的家庭作坊合并组建而成的南京工艺制花厂制造了大量外销的动物类绒制品,绒花遂成当时南京重要的出口工艺。然而,到了现今社会,绒花由于成本高昂,技巧过于精细且必须以人手制作等因素而渐渐失去了生存的空间,虽被列入文化遗产,仍面临濒危的边缘。所幸,是金子总会发光的,一套剧的成功,连带绒花也以其脱俗之姿重新得到大众的关注,而它们的制造者,正是出身自花厂的赵树宪。

随着岁月的流逝,传统的绒花淡出人们的视野,绒花制作面临后继乏人的困境,目前在南京只有赵老师仍坚持从事绒花的设计和制作工作。美丽的花,需有赖一双巧手以爱去裁种,而这些以铜丝为骨、蚕丝为肉的绒花,都是源自这位“花匠”一直的坚持,才能在今天绽放出动人的光采。

与绒花的邂逅是“先结婚,后恋爱”

成为“花匠” 原来当初竟非赵老师自己的选择。他生于计划经济的年代,那时的工作都是政府分配的,他初中毕业后就被分配到制花厂工作,对于腿脚不便的他来说,这份不需太多体力劳动的工作,恰巧是一种照顾。初出茅庐的赵老师在厂里学习制作绒花,渐渐地喜欢上了这份工作。就像我们的祖父母辈也可能曾经历过的“盲婚哑嫁”那样,纵使一开始是“父母之命,媒妁之言”,却在相处的过程中发现对方的好,遂决定彼此相伴到老,甚至比现代人分分合合的感情更坚固。而赵老师也借用电影《李双双》的台词,戏言他和绒花的关系也是“先结婚,后恋爱”。

爱之花

赵老师凭着慢慢培养出对绒花的爱和热诚,在厂里不止参与制作,更开始了设计的生涯。当年厂里有400多人,有绒花、绢花、塑料花、涤纶花和纸花各种车间。那时他工作的绒花车间其实做的并不是“花”,而是各种出口的动物饰品和节日礼品,如鸟、熊、雏鸡、圣诞老人等。在车间工作了几年后,他把每道工序都掌握得很出色,于是顺理成章地进入厂里的设计室,几年后复又回到车间当起了主任,晋升为管理层。

后来的发展和西方在工业化过程中所出现的情况一样,传统手工艺受到冲击,所幸中国政府意识到传承传统文化的重要性,于是开展了非物质文化遗产的保护。赵老师于2008年开始在南京民俗博物馆里的“南京市非物质文化遗产馆”开设了绒花工作室。这个平台让赵老师接触到社会各界人士,也有更舒适的环境去制作一件件让人感动的作品。

现在赵老师的作品除了“花”外,也有不少家庭装饰品,客源主要是汉服爱好者、演艺界和戏曲界人士等。虽然他整个团队只有3人,却包办了《延禧攻略》里所有的绒花饰品。许是上天想要回报赵老师对绒花的热爱,该剧造成的热潮,使他的订单以倍数增长。正如赵老师所说:“艺术必须要倾注感情,有感情的作品就有温度,就能与人产生互动交流,于是,作品就有生命了。”

盼有更多人欣赏绒花,把这份传统流传后世。

花开不灭,愿春常在。

南京民俗博物馆(甘家大院)

地址:中国江苏省南京市中山南路南捕厅15号

联络:+886 25 5221 7104

时间:9am-6pm

微信:赵老师微信13585173616

文章摘选自《畅游行》杂志2018 / ISSUE NOV《柬埔寨 古寺丽影·千年微笑》。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。